В. Мантуров

Появился человек (разумный). Жарко, и он вошел в тень ближайшего дерева. Отдохнув, вышел из тени и заметил, что рядом с ним тоже тень. И она движется вместе с ним, если Солнце где-то позади. Его тень. И дубина, что в его руке, образует тень.Тень же одинокого высохшего деревца, из которого он недавно смастерил свою дубину, почему-то не остается на месте. Утром она длинная и смотрит на еще не погасший костер. Днем почти исчезает, чтобы к вечеру стать опять длинной и повернутой в иную сторону. Странно. Но понятно, что тень как бы копирует и его самого с дубинкой, и деревце, сломленное им. Если острой веточкой обвести границы тени, то получится рисунок. Но тень, видимо, не любит заключения: неспешно уходит из рисунка.

Так впервые пришла мысль, что свет от солнца, да и от костра ночью, приходит или уходит по прямой. И камень летит в зазевавшуюся косулю – по прямой, иначе как бы он попал в косулю… Расфилософствовался. Но об этом полезном наблюдении следует теперь рассказать детям.

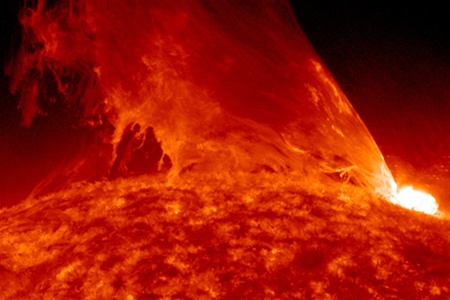

Сотни тысяч лет потребовались еще, чтобы подобные наблюдения и философия привели к твердому убеждению: лучи света распространяются прямолинейно. Как будто свет – частички. К такому именно выводу пришел и Ньютон. Его мнение оспаривали и его современник Гюйгенс, и веком позже – Юнг, Френель и другие. Они отстаивали идею, согласно которой свет – это волны, распространяющиеся как и волны на воде, но только в эфире, и они поперечны. Их теорию признали и надолго. Эту точку зрения разделяли и Фарадей и Максвелл. Однако Герц в опытах «предоткрыл» фотоэффект, а Столетов и Ленард исследовали это явление и установили необычные его закономерности. Теперь они известны каждому старшекласснику.

Всем нам известно, что мир находится в кризисе. Общий мировой кризис человечества очевиден, это даже не нужно никому объяснять. Кризис семейных отношений, распад семьи, депрессия, кризис воспитания подрастающего поколения, рост употребления наркотиков, экологический кризис, террор, неуправляемость общественных систем, угроза применения ядерного оружия, которая в настоящее время возрастает – человек чувствует, что теряет контроль над своей жизнью в этом мире. Например, согласно данным, опубликованным Еврокомиссией в «Зеленой книге» («Gruenbuch») европейцы страдают от сильнейших депрессий, являющихся причиной 58.000 самоубийств в год, а 30% граждан Евросоюза страдают расстройством психики.

Всем нам известно, что мир находится в кризисе. Общий мировой кризис человечества очевиден, это даже не нужно никому объяснять. Кризис семейных отношений, распад семьи, депрессия, кризис воспитания подрастающего поколения, рост употребления наркотиков, экологический кризис, террор, неуправляемость общественных систем, угроза применения ядерного оружия, которая в настоящее время возрастает – человек чувствует, что теряет контроль над своей жизнью в этом мире. Например, согласно данным, опубликованным Еврокомиссией в «Зеленой книге» («Gruenbuch») европейцы страдают от сильнейших депрессий, являющихся причиной 58.000 самоубийств в год, а 30% граждан Евросоюза страдают расстройством психики.